“能参与这次‘三下乡’探寻繁昌窑文化的活动,既激动又忐忑,想到或许能为千年窑火的传承添份力,就充满动力!” 池州学院2024级电气工程及自动化专业学生孙启皓回忆到。

这个暑期,池州学院5名学子组成实践团队,围绕繁昌窑文化展开文献研究、实地考察、文化宣讲等一系列活动。他们深入挖掘繁昌窑的历史底蕴与技艺精髓,用青春力量为这一古老文化注入新活力。

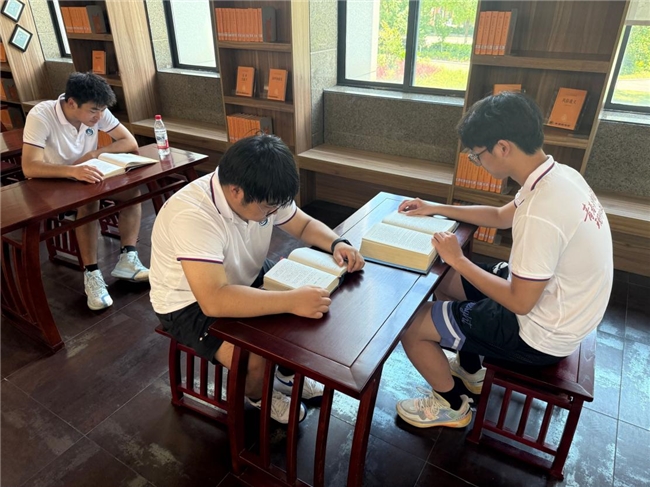

活动伊始,同学们便走进繁昌区图书馆古籍部,在泛黄的文献中寻找繁昌窑的踪迹。孙启皓回忆,团队成员们蹲在书架前,逐本翻阅《繁昌窑考古发掘报告》等资料,将不同朝代的窑址分布、瓷器特征、工艺记载等信息一一摘录,还对比电子数据库中的影像资料,绘制出繁昌窑发展脉络图谱。“我们发现古籍中对龙窑‘依山而建、节节攀升’的形态描述,与后来实地看到的遗迹完全吻合,这种文字与实物的呼应太奇妙了!”

实地考察的过程中,柯家冲遗址的龙窑遗迹让学生孙启皓印象深刻。当阳光穿过遗址旁的竹林,在窑体残垣上投下斑驳光影时,那些被岁月磨平的砖石纹理突然让他有了新发现。“龙窑的弧形窑壁弧度,和我们在博物馆看到的青白瓷碗的碗口曲线几乎一致。”姚志宇说,但起初整理考察笔记时,要么表述过于学术化难以理解,要么遗漏关键信息,要么图文搭配“不协调”,让大家颇为苦恼。

实践团队还前往繁昌博物馆,深入了解繁昌窑的历史文化,感受青白瓷的独特艺术魅力。在博物馆讲解员的带领下,同学们参观了繁昌窑专题展区。展区内陈列了大量从五代至北宋时期的繁昌窑瓷器,包括碗、盘、执壶、盏托等日常生活用具,以及精美的瓷塑和文房用品。这些瓷器釉色青白,胎质细腻,展现了繁昌窑高超的制瓷工艺。

展览通过实物、图片、模型和多媒体技术,生动再现了繁昌窑的历史发展脉络。其中,龙窑复原模型和制陶工艺流程展示,让同学们直观了解了古代陶瓷烧制的完整过程。此外,博物馆还展出了部分考古发掘出的窑具和瓷片标本,反映出繁昌窑作为青白瓷重要产地的历史地位。通过本次参观,同学们对繁昌窑的文化价值有了更深刻的认识。繁昌窑不仅是中国古代陶瓷技艺的重要代表,更是研究唐宋时期社会经济和贸易往来的重要实物资料。大家纷纷表示,要让更多人了解这一珍贵的文化遗产。

但同学们没有气馁,他们通过请教考古专业老师,学习资料整合方法,重点对龙窑结构、“二元配方”技术原理进行拆解分析,用手绘示意图和通俗文字重新梳理内容。他们还走访当地老窑工,听他们讲述祖辈口耳相传的制瓷故事,将专业术语转化为大众能理解的表达,让繁昌窑文化既保持严谨性又具备传播力。

同学们的目光还聚焦在繁昌窑最具特色的青白瓷上。这种“白中泛青、青中透白”的釉色,承载着宋代民间的审美追求,其简洁流畅的器型、细腻灵动的纹饰,展现着独特的艺术风格。同学们拍摄了大量青白瓷展品的细节照片,打算用于后续的文化普及素材。

此外,在繁昌县文化馆的民俗展区,同学们惊喜地发现,当地传统扎染的靛蓝色泽,与繁昌窑青白瓷的釉色在视觉质感上极为相似。俞哲天回忆:“我们把扎染布料和瓷器照片放在一起对比,发现两者的色彩过渡层次都很柔和,像是从同一汪清泉中汲取的灵感。我们还记录了扎染纹样的18种基础针法,打算将这种韵律感融入繁昌窑文化的宣讲PPT设计,让视觉呈现更有本土特色。”

值得一提的是,一份繁昌窑龙窑结构的手绘示意图,灵感来源于柯家冲遗址的实地测量。俞哲天带着卷尺在遗址旁反复丈量残存窑体的坡度、宽度,结合古籍中“长数十丈,如龙蜿蜒”的描述,用几何线条勾勒出龙窑的立体结构,标注出窑门、火膛、窑床的位置比例,让抽象的文字记载变得直观可感。

谈及实践过程,俞哲天感叹,从翻文献时的枯燥到实地考察时的震撼,再到宣讲时的自豪,这段经历让他对文化传承有了全新认识。“一开始觉得繁昌窑只是历史课本上的名词,深入了解后才发现,每一片瓷片都藏着故事,每一项技艺都凝聚着智慧。”

实践中,同学们还走进繁昌县一中开展宣讲。他们将整理好的资料制作成动画短片,用生动的画面展示龙窑的烧制过程;设置“瓷器拼图”互动环节,让学生们在游戏中认识不同器型;还现场演示简单的刻花手法,激发大家对繁昌窑文化的兴趣。

“能让更多同龄人了解家乡的文化瑰宝,特别有意义。”参与宣讲的赵启智说,看到同学们好奇的眼神,他更加坚定了传播繁昌窑文化的决心。长期以来,池州学院积极组织学生开展“三下乡”社会实践,鼓励青年学子将理论知识与文化传承相结合,通过实地调研、文化宣讲、创意转化等方式,让传统文化走进大众视野。“实践是最好的课堂,让学生在触摸历史中增强文化自信,在传承创新中担当时代责任,这是我们开展活动的初衷。”池州学院带队老师表示。

如今,孙启皓对繁昌窑文化的传承有了更清晰的规划。他觉得,青年学生应该做传统文化的“发掘者”和“传播者”,用新媒体手段让古老窑火“亮”起来,让更多人知道繁昌窑的故事。“我们要思考如何让繁昌窑文化不‘冷’?如何让传统技艺不‘断’?让千年窑火‘烧’向未来。”张紫豪认为,传承不是简单的复制,而是要深挖其背后的工匠精神和文化内涵,让它在当代生活中找到新的生命力。“青年要成为文化传承的生力军。”张紫豪已经有了新的目标,他打算继续研究繁昌窑与其他窑口的技术交流,还想学习文创设计知识,希望有一天能将繁昌窑的元素融入现代产品,让这份文化遗产以更鲜活的方式存在。

池州学院 俞哲天